Par Stéphanie Pioda

Le travail d’Ivan Navarro (né en 1972) est marqué par la dictature d’Augusto Pinochet qui a fait basculer le Chili le 11 septembre 1973. L’artiste a grandi durant cette période douloureuse avec des parents artistes pro Allende – son père, qui dessinait des caricatures humoristiques pour des journaux politiques, a tout stoppé du jour au lendemain – et s’est installé à New York en 1997.

Derrière chaque œuvre, on peut déceler des références à l’histoire du Chili, mais aussi à l’importance de la musique underground qui était un espace d’évasion et de résistance. D’où ses échelles, qui traduisent la fuite mais aussi l’élévation sociale ou spirituelle et ses « trous », des illusions d’espace abyssaux et hypnotiques créés simplement par l’association d’un miroir sans tain, d’une rangée de néons et d’un miroir. Il se joue de notre perception pour créer un territoire fictif avec ces percés dans les murs et les sols où se répète bien souvent un mot à l’infini, toujours en lien avec des questions d’identité, de résistance et métaphysiques.

La polysémie de ses « sculpture sociales »

Si Iván Navarro reconnaît l’influence de Dan Flavin ou de Keith Sonnier dans son choix du néon comme matériau principal – il crée déjà des œuvres avec des ampoules les dernières années de ses études aux Beaux-arts à Santiago, avant de s’installer à New York en 1997 –, il injecte une dimension politique absente du propos des Minimalistes américains. Il qualifie ces œuvres des « sculptures sociales » d’ailleurs. Derrière la lumière séduisante des néons aux couleurs pop, l’électricité renvoie aux blackouts quotidiens synonymes de contrôle des populations, à la torture, à la peine de mort, mais évoque aussi le progrès qui a transformé nos sociétés au début du XXe siècle.

Pour introduire votre travail, peut-on dire qu’il traite à la fois d’enjeux sociaux et démocratiques, de mémoire collective, du déracinement et depuis peu, vous abordez une dimension plus existentielle et métaphysique avec la série sur les Constellations présentée à la galerie Templon?

Au début de la pandémie en 2020, j’ai collecté de nombreuses images de différentes nébuleuses prises par de puissants télescopes en différents points du monde. Ces images sont des vues de l’espace où naissent les étoiles. Les photos originales montrent de belles couleurs qui sont un mélange de gaz et de poussières de l’univers. J’ai été inspiré par Nostalgia de la Luz [2010] de Patricio Guzman, un beau film dans lequel il fait un parallèle entre les astronomes de l’un des plus grands observatoires du ciel dans le désert d’Atacama, l’observatoire du Cerro Paranal – abordant par-là des questions existentielles comme la place des hommes dans l’univers – et la recherche qui n’en finit pas des corps des victimes du régime de Pinochet, à proximité d’anciens camps de prisonniers construits dans ce désert.

Si mon travail fait écho aux questions politiques autour de cette dictature – le cœur de mon travail depuis plusieurs décennies –, ce nouveau volet est pour moi une tentative pour aborder des questions plus métaphysiques mais aussi sonder le mystère de l’immensité incommensurable de l’univers que beaucoup aimeraient percer. Lueur d’orientation des images au cœur du désert ou réutilisées comme emblème de fierté des drapeaux nationaux, les étoiles guident et accompagnent les hommes dans ses questionnements depuis la nuit des temps.

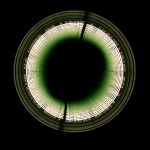

Ivàn NAVARRO Nebula II 2020 – Miroir peint à la main, LED, bois, aluminium, peinture sur verre, verre, miroir, miroir sans tain et électricité – © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Nebula I 2020 – Miroir peint à la main, LED, bois, aluminium, peinture sur verre, verre, miroir, miroir sans tain et électricité – © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Nebula I (Détail) 2020 – Miroir peint à la main, LED, bois, aluminium, peinture sur verre, verre, miroir, miroir sans tain et électricité – © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Constellations (North) 2020 – Miroir peint à la main, LED, bois, aluminium, peinture sur verre, verre, miroir, miroir sans tain et électricité © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Vues de l’exposition Planetarium – credit Nicolas Brasseur – © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Vues de l’exposition Planetarium – credit Nicolas Brasseur

Vues de l’exposition Planetarium – credit Nicolas Brasseur

Vues de l’exposition Planetarium – credit Nicolas Brasseur

Si vous utilisiez déjà des ampoules lorsque vous étiez étudiants aux Beaux-arts de Santiago, Dan Flavin et Keith Sonnier ont eu une influence dans l’introduction du néon dans votre création. Comment le travail de ces artistes américains est-il entré en résonance lorsque vous êtes arrivé à New York en 1997 ?

Ce n’est ni le Minimalisme, ni le travail de Dan Flavin qui m’ont interessé, mais plutôt le moment où il était sur un mode “débrouille”. Au début, il s’est appuyé sur ce système de consommation très américain qui permet à chacun de retourner sous 30 jours un objet acheté tout en se faisant rembourser. Dan Flavin se rendait ainsi dans des quincailleries, achetait ses tubes de néon, créait ses œuvres dans son studio et les rapportaient 30 jours plus tard en récupérant son argent. À l’époque, il ne vendait rien, et c’est ainsi qu’il a commencé. Je suis sûr qu’il était guidé par l’opportunité des matériaux disponibles plus que par un intérêt pour la lumière qu’il a développé dans un second temps, lorsqu’elle est dévenue son médium.

Votre matière première, l’électricité, revient à travailler sur l’immatériel. Est-ce qu’on peut y lire une dimension plus spirituelle ?

L’idée derrière l’utilisation de la lumière a beaucoup à voir avec mon expérience au Chili. Sous la dictature de Pinochet, le contrôle de l’accès à la lumière était un outil de surveillance. Le gouvernement créait de faux black-out, afin de maintenir les gens chez eux le soir. L’électricité était également un instrument de torture pour interroger les prisonniers politiques. C’est ainsi que ma fascination pour la lumière a commencé. Il n’y a donc pas de dimension mystique, mais plutôt une connotation politique.

Iván NAVARRO – In Between Walls Year of completion : 2007 – fluorescent light, wood, mirror, one-way mirror, lock with key and electric energy

Iván NAVARRO – Return – Year of completion : 2009 – bulbs, wood, plexiglas letters, mirror, one-way mirror and electric energy

Iván NAVARRO The Protest Fence 2013 – Néon, structure en aluminium et éléctricité | Neon light, aluminium structure and electric energy © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Street Lamp (Yellow Bench) 2012 – Néons, ciment, métal et électricité | Neon light, cement, metal and electric energy © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Chant (right and left) 2016-2017 – LED, microphones, métal, plexiglas et électricité | LED light, microphones, metal, plexiglas and electic energy © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Chant (right and left) 2016-2017 – LED, microphones, métal, plexiglas et électricité | LED light, microphones, metal, plexiglas and electic energy © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Traffic 2015 – Feux de signalisation et électricité | Traffic lights and electric energy © Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Traffic 2015 et Emergency Ladder 2018 – Vue de l’exposition Planetarium au 104

Iván NAVARRO Resistance 2009 – Tubes fluorescents, groupe électrogène, éléments métalliques, bicyclette, sonorisation, vidéo (6:17 min) et énergie électrique ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Sediments 2018 – Néon, boîte en cerisier, miroir, miroir sans tain et électricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Au-delà des références aux pannes quotidiennes, au contrôle des populations et à la peine de mort, y a-t-il aussi la notion de progrès qui a transformé nos sociétés au début du XXe siècle ?

Au seuil de mes trente ans, j’ai réalisé à quel point j’étais influencé par les choses que j’avais vécues pendant mon enfance. Tant d’aspects du quotidien entraient en écho avec notre mode de vie sous un régime dictatorial : comment s’habiller ? Quelle musique écouter ? Avec quels amis passer du temps ? Dans quel quartier aller ? De quelle manière parler de sa famille à un nouvel ami et vice versa ? Etc… Maintenant, je vois et comprends ces expériences comme des outils pour être plus conscient de la société dans laquelle je vis aujourd’hui, entièrement contrôlée par le capitalisme. Mais mon travail est aussi, en effet, une référence à l’évolution industrielle des dernières décennies et met en exergue le couple moderne homme-machine. Il confronte l’objet – un miroir industriel – à la nature arbitraire de la main de l’homme, la singularité du toucher, la fragilité de l’être humain.

Avec la peinture que vous introduisez depuis peu, le geste de l’artiste reprend-il une place importante ?

J’utilise la peinture ici pour la première fois, mais elle a la particularité d’être tridimensionnelle et non plane comme le veut la tradition classique, elle crée l’illusion d’un espace sans fin à l’intérieur des caissons lumineux, généré par le reflet de deux miroirs dans les boîtes. Mon travail est connu pour son apparence minimaliste et l’utilisation de matériaux industriels mais maintenant, j’ai décidé ici de me concentrer pleinement sur le processus artisanal.

Iván NAVARRO No Se Puede Mirar 2013 – Néons, bois, peinture, synchroniseur, miroir, miroir sans tain et électricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Murio La Verdad 2013 – Néon, synchroniseur, bois, peinture, miroir, miroir sans tain et electricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Nada (Ello Dira) 2013 – Néon, synchroniseur, bois, peinture, miroir, miroir sans tain et electricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

La musique underground a toujours été importante, elle représentait un espace d’évasion et de résistance. Quel est votre avis sur la relation entre la musique et votre travail ?

Oui, mon travail explore également la relation entre la musique et le pouvoir. J’utilise les percussions pour sonder les ambiguïtés du langage et le pouvoir social de la musique. Certaines de mes pièces précédentes sont une grosse caisse à double face où se démultiplient grâce à la lumière et aux miroirs des onomatopées : Blow, Bomb, Slap, Slam, Bang, Beat. Ils évoquent aussi bien la fête que la guérilla, la rigueur des fanfares militaires, l’agression, l’insurrection ainsi que la résistance.

Iván NAVARRO Bomb Blow 2017 – Néon, LED, tambour, panneau contreplaqué, métal, miroir sans tain et électricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Loop 2016 – Néons, LED, aluminium, bois, peinture, miroir, miroir sans tain et électricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Êtes-vous optimiste à l’égard de l’humanité?

Oui, je vais prendre comme exemple mon grand projet This Land Is Your Land (2014) : avec cette œuvre, j’ai voulu créer un nouvel environnement que le visiteur puisse expérimenter. Auparavant, mes œuvres étaient soit accrochées au mur, soit posées au sol. Seule Skylight était suspendue au plafond d’une pièce. Ce travail m’a donné l’idée de faire quelque chose de plus grand et de plus complexe, avec différents niveaux d’interaction physique et conceptuelle avec les gens. De manière très simple, comme il s’agit d’une installation en extérieur, j’ai voulu jouer sur la position du corps lorsque l’on regarde le ciel, la lune ou les étoiles. Je voulais que les spectateurs soient attirés dans l’axe vertical qui relie la terre au ciel et ressentent une sorte d’énergie cosmique émanant des néons.

Vous considérez-vous comme un artiste engagé ?

Au moment où une œuvre d’art est exposée, je vois son impact politique sur les visiteurs. Je dois constamment composer avec les contraintes institutionnelles, les codes culturels, les conventions sociales qui conditionnent la façon dont les gens appréhendent le rôle de l’art dans la société. Je parle de censure, un problème auquel j’ai été confronté à plusieurs reprises. Je dois avoir à l’esprit tous ces éléments et les différentes sensibilités pour la réception de mon travail (mal comprise, une œuvre peut être offensante). C’est en ce sens que je me considère comme un artiste engagé, par la prise en compte du contexte social et politique dans lequel un œuvre va s’inscrire, et non parce que mon travail aborde des événements politiques et historiques.

Je crois en un art qui est une véritable réponse aux actions humaines. Par exemple l’importance pour moi d’être inventif et compter sur la débrouille qui est une source d’inspiration profonde. L’art est un moyen de subvertir la réalité, en cela il peut nous conduire à l’évasion, à la confrontation ou aux deux à la fois.

Iván NAVARRO Sediments 2018 – Néon, boîte en cerisier, miroir, miroir sans tain et électricité ©Courtesy Templon, Paris – Brussels

Iván NAVARRO Constellations 2019 – LED, boîte en noyer, miroir, miroir sans tain, électicité – ©Courtesy Templon, Paris – Brussels